【特別連載】No.3 かかわりが難しい児童生徒への対応 環境により改善が可能 余裕ある対応を(かかわりが難しい児童生徒 2019-03-14付)

この記事を全文読むには、ログインする必要があります。

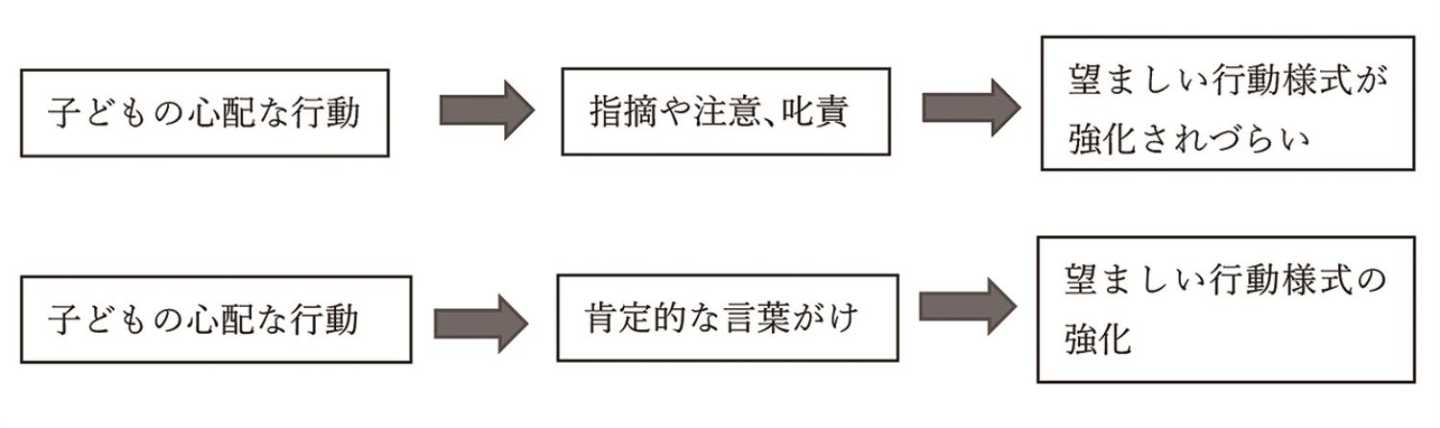

誰でもそうでしょうが、何かにつけ叱られ続けるとどのような感情がもたげてくるでしょうか。「僕は駄目な人間だ」と同時に「なぜ僕だけ叱られるのだろう」と怒りが込み上げ、自暴自棄に陥りやすくなりま...(かかわりが難しい児童生徒 2019-03-14付)

その他の記事( かかわりが難しい児童生徒)

【特別連載】NO.8かかわりが難しい児童生徒への対応 短い間隔で繰り返し定着 子どもに届く言葉がけ

言葉がけをして、そのときはできても定着されず、同じような失敗を繰り返してしまうことがあります。確かに何度も何度も繰り返して説明することが大切であると理解をしていても、教師のイライラにつなが...(2019-05-30) 全て読む

【特別連載】No.7 かかわりが難しい児童生徒への対応 自己肯定感を高める 認め自信もたせる言葉を

発達障がいやその傾向が見られる児童生徒は生活の中で叱られることが多く、自信をなくし自己肯定感が低くなり、暴力などで自分のつらさを周りの人に訴えようとします。自己肯定感を高め、自信をもたせる...

発達障がいやその傾向が見られる児童生徒は生活の中で叱られることが多く、自信をなくし自己肯定感が低くなり、暴力などで自分のつらさを周りの人に訴えようとします。自己肯定感を高め、自信をもたせる...

(2019-05-09) 全て読む

【特別連載】No.6 かかわりが難しい児童生徒への対応 感情をモニタリング 保護者の悩みに寄り添う

今回は、発達障がいやその傾向がみられる児童生徒と教師のかかわりについて説明します。 児童や生徒の対応でイライラすると、ネガティブな感情がループ化(感情のループの説明は第3回に記載)します。...(2019-04-24) 全て読む

【特別連載】No.5 かかわりが難しい児童生徒への対応 子どもの側に立つ姿勢を 相手が満足する話の聴き方

前回はまず子どもの話を聴くことが大切であると説明しましたが、今回はどう聴くことが、子どもが満足するのかを説明します。子どもが満足する聴き方とは、「僕のことを分かってくれた」さらに「先生は僕...(2019-04-16) 全て読む

【特別連載】No.4 かかわりが難しい児童生徒への対応 まずは話を聴くこと 一方的叱責は問題傾向高める

発達障がいやその傾向がみられる児童生徒を一方的に叱責することは、問題傾向をより高めてしまいます。 発達障がいやその傾向がみられる児童生徒の特性は、こだわりが強くコミュニケーションを図ること...(2019-03-26) 全て読む

【特別連載】No.2 かかわりが難しい児童生徒への対応 感情受け止め共感的に 怒りをあらあわにする子への対応

発達障がいや発達障がいの傾向が強い児童生徒は生まれつきもった特徴のため、他の子がイライラしないところでも、いらだちをつのらせ爆発させてしまいます。怒りをあらわにする児童生徒は、そうしたくて...(2019-02-22) 全て読む

【特別連載】No.1 かかわりが難しい児童生徒への対応 大人が余裕もって子と接し 行動特性等検討し適切な対応を

日々の指導が容易ではない、かかわりが難しい児童生徒の存在は教育活動を進める上での課題となっています。それは過去、生徒指導上困難を極め対応に苦慮した非行問題ではなく、こだわりが強く、協調性に...

日々の指導が容易ではない、かかわりが難しい児童生徒の存在は教育活動を進める上での課題となっています。それは過去、生徒指導上困難を極め対応に苦慮した非行問題ではなく、こだわりが強く、協調性に...

(2019-02-06) 全て読む