教職員の協力を高める学校づくり〈No.49〉 毅然とした態度が必要 そして子どもたちはきずつく 5(教職員の協力を高める 2020-09-07付)

この記事を全文読むには、ログインする必要があります。

【学校の役割とは】 学校は、学習と人間関係を学ぶ場です。しかし、人間関係は、どちらかというと子どもたち任せで、連絡を伝達し、結果による注意、指導するだけの教師を見聞きします。 学習によって得...(教職員の協力を高める 2020-09-07付)

その他の記事( 教職員の協力を高める)

教職員の協力を高める学校づくり〈No.54〉 求められるリーダーシップ 職員室の心理学 5

教育の場だけではなく、様々な場や機会でリーダーシップの在り方が問われています。今回は「職場に求められるリーダーシップ」と題し説明いたします。 社会心理学では、「民主型」「専制型」「放任型」...(2020-11-27) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり 〈No.53〉 集団極化現象とは 職員室の心理学 4

会議などで特異な意見を述べる人に注目が集まり、決定事項も時として偏った内容になることがあります。物事を決定するのは、一人で決めるよりも集団で話し合うほうが安全でよい決定となるとは限らないと...(2020-11-11) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.52〉 “同調圧力”とは 職員室の心理学 3

人は多くの方の意見に同調行動(周りの意見や行動に合わせ、自分も同じように行動をとることをいい、意識的や無意識に行っているケースがみられます)を図ることがみられ、「自分をしっかりもって、建設...(2020-10-27) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.51〉 売り言葉に買い言葉 職員室の心理学 2

何気ない日常で、相手の否定的な感情を込めた言葉に、つい自分も感情的になり後味の悪い幕切れとなることがあります。 その後、口には出さないものの、互いの対立意識が強まり職員室全体の士気に影響し...(2020-10-07) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.50〉 人は誰に相談をするのか 職員室の心理学 1

毎日の学習指導や生徒指導など、様々な課題を抱えながら教育活動を進められていると存じます。また、職員間の同僚性が高く、相談機能が発揮されているならば、様々な問題の解決に向け歩むことができます...(2020-09-24) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.48〉 満足度高める授業の工夫を そして子どもたちはきずつく 4

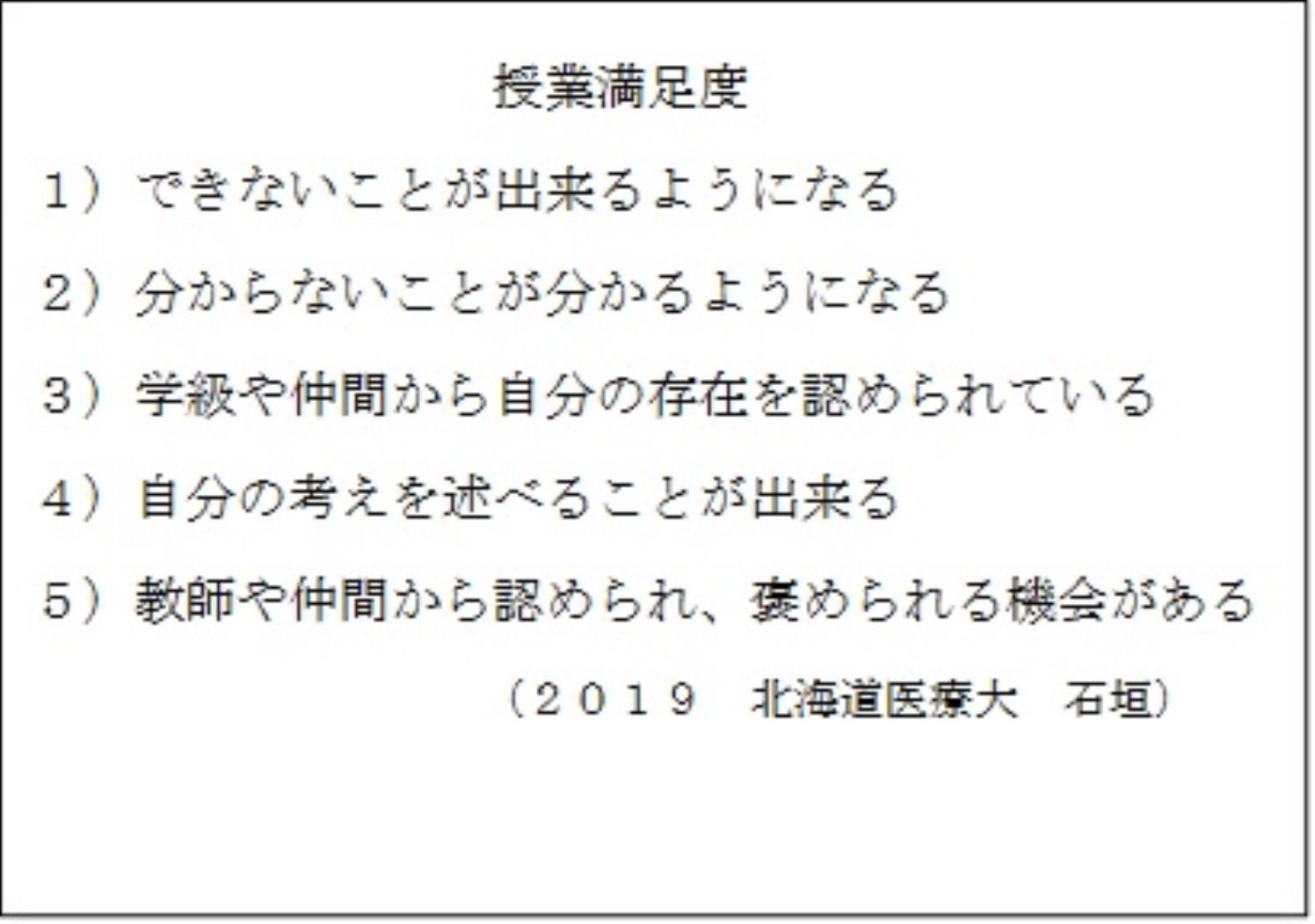

【生徒指導の機能とは】 研修会の折、授業と生徒指導は別問題であると発言した先生がいました。 別問題とする考えをお話しくださいと問うと、生徒指導とは問題行動に対応することであり、授業は学習する...

【生徒指導の機能とは】 研修会の折、授業と生徒指導は別問題であると発言した先生がいました。 別問題とする考えをお話しくださいと問うと、生徒指導とは問題行動に対応することであり、授業は学習する...

(2020-08-26) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.47〉 認め合う機会と場構築 そして子どもたちはきずつく 3

【エピソードで考える学校づくり】 ある中学校のエピソードを紹介します。 その学校は、校舎内外に子どもたちが捨てたごみが日常的に散乱していました。当然、ごみの散乱だけではなく授業中も落ち着きに...(2020-08-12) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.46〉 子の側に立つ同調行動を そして子どもたちはきずつく2

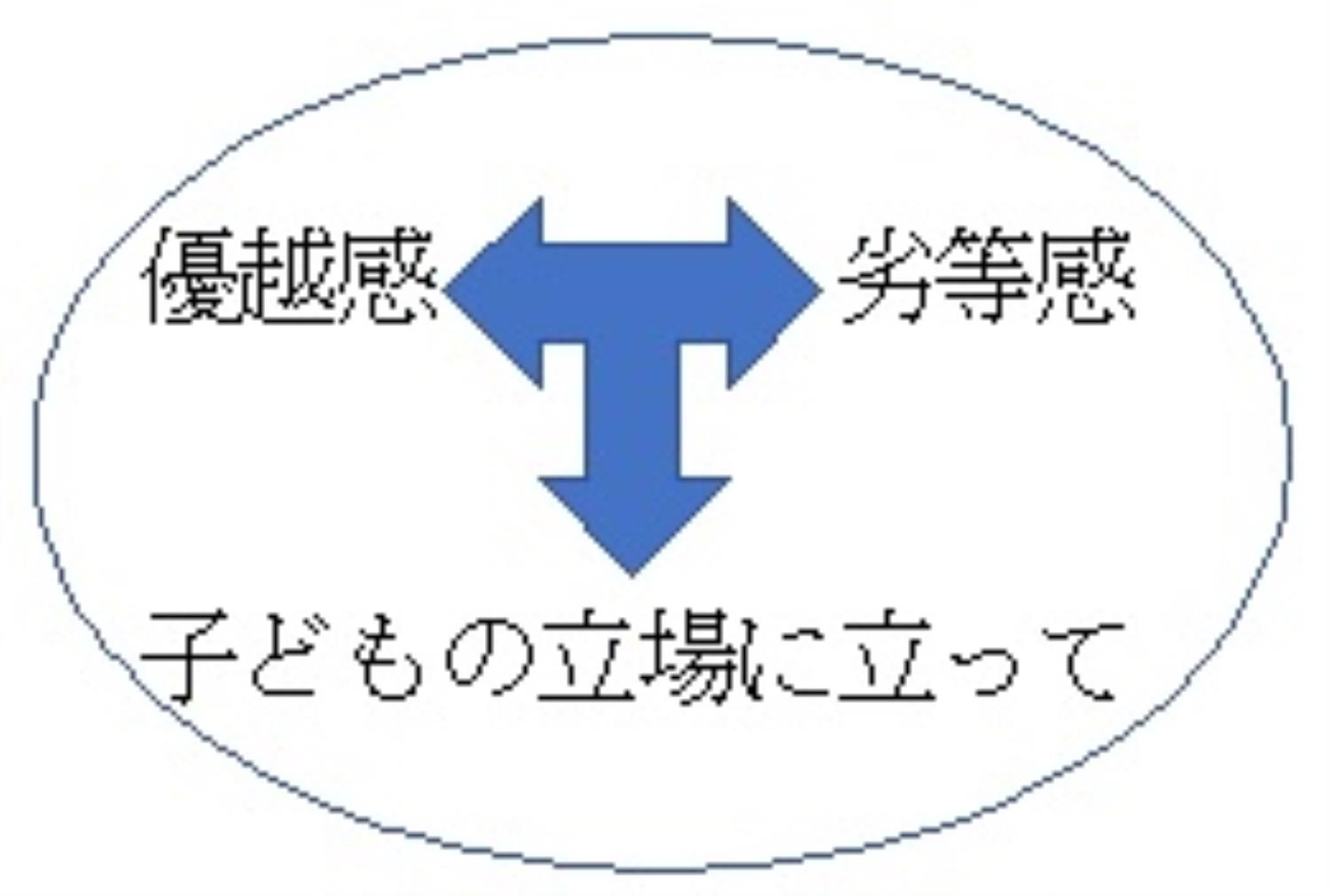

【職場の同調行動】 同調行動とは、職場や個人の期待に沿って同じような行動を取ることを言います。 同調行動が子どもたちの側に立った職場であれば、どの教師も同じように適切な対応を図ろうとします。...

【職場の同調行動】 同調行動とは、職場や個人の期待に沿って同じような行動を取ることを言います。 同調行動が子どもたちの側に立った職場であれば、どの教師も同じように適切な対応を図ろうとします。...

(2020-07-29) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.45〉 自身振り返る時間を そして子どもたちはきずつく 1

今回から、学校事情に接してきた経験をもとに、「そして子どもたちはきずつく」をテーマに掲載いたします。 学校は未来を担う子どもたちを育む場であるはずですが、教職員の言動によって子どもたちがき...

今回から、学校事情に接してきた経験をもとに、「そして子どもたちはきずつく」をテーマに掲載いたします。 学校は未来を担う子どもたちを育む場であるはずですが、教職員の言動によって子どもたちがき...

(2020-07-15) 全て読む

教職員の協力を高める学校づくり〈No.44〉 日ごろから学級づくり大切に 不登校対応の事例

今回は、前回に引き続き不登校対応の実際を解説します。【本人、学校生活に起因する慢性型の事例】 D子は普通科高校に通学する女子生徒です。成績は中程度で部活動や学校行事などに積極的に参加する一...(2020-06-26) 全て読む