高校の探究 教職員の意識統一へ 課題設定を焦点に議論 帯広三条高 探究推進部設置し(学校 2023-11-10付)

この記事を全文読むには、ログインする必要があります。

【帯広発】高校「総合的な探究の時間」の必修化から1年半。地域と協働した取組が学校の新たな魅力創出につながる一方で、探究活動自体に対する教職員の意識統一を課題とする声も聞かれる。ゼミ形式の探...(学校 2023-11-10付)

その他の記事( 学校)

帯農高 全日本農ク熊本大会好成績 意見発表大会Ⅰ類 2年連続最優秀 酪農科の多田さんに栄誉

【帯広発】帯広農業高校(佐藤裕二校長)の生徒4人は、10月に開かれた第74回日本学校農業クラブ全国大会熊本大会で好成績を収めた。意見発表大会の分野Ⅰ類では、最優秀賞受賞者を2年連続で輩出。...

【帯広発】帯広農業高校(佐藤裕二校長)の生徒4人は、10月に開かれた第74回日本学校農業クラブ全国大会熊本大会で好成績を収めた。意見発表大会の分野Ⅰ類では、最優秀賞受賞者を2年連続で輩出。...

(2023-11-15) 全て読む

EBE実践校の枝幸高 中高交流会 円滑な接続へ連携強化 研究授業見学や分科会など

【稚内発】枝幸高校(辻芳恵校長)は1日、同校で中高交流会を実施した。宗谷教育局の石山智浩高校教育指導班主査による講演や研究授業の見学、分科会での意見協議を通して、中高における連携強化を図る...

【稚内発】枝幸高校(辻芳恵校長)は1日、同校で中高交流会を実施した。宗谷教育局の石山智浩高校教育指導班主査による講演や研究授業の見学、分科会での意見協議を通して、中高における連携強化を図る...

(2023-11-15) 全て読む

函館東山小 キャリア教育 地元事業所で職場体験 CS委員が協力 地域とつながり

【函館発】函館市立東山小学校(永井貴之校長)は本年度、地域資源を生かしたキャリア教育に力を入れている。学校運営協議会委員の協力のもと、地元の事業所と連携し、児童に職場体験の機会を提供。6年...

【函館発】函館市立東山小学校(永井貴之校長)は本年度、地域資源を生かしたキャリア教育に力を入れている。学校運営協議会委員の協力のもと、地元の事業所と連携し、児童に職場体験の機会を提供。6年...

(2023-11-15) 全て読む

北海道の新たな未来は 半導体人材育成へ出前講座 北見工高 北大・村山副理事招き

【網走発】北見工業高校(小山彰博校長)で8日、道が主催する半導体人材の育成を目的とする高校生向け出前講座が開かれた。同校電気科の1、3年生が参加。北海道大学副理事の村山明宏教授が来校し、半...

【網走発】北見工業高校(小山彰博校長)で8日、道が主催する半導体人材の育成を目的とする高校生向け出前講座が開かれた。同校電気科の1、3年生が参加。北海道大学副理事の村山明宏教授が来校し、半...

(2023-11-14) 全て読む

深川納内小 教育推進校公開研 ICT活用の実践発信 端末で個の考え全体で交流

【岩見沢発】深川市立納内小学校(大脇明子校長)は10月下旬、同校で5年度教育推進校事業公開研究会を開催した。田中昌幸市長をはじめ、空知管内の教育関係者約100人が参加。公開授業や講演会を通...

【岩見沢発】深川市立納内小学校(大脇明子校長)は10月下旬、同校で5年度教育推進校事業公開研究会を開催した。田中昌幸市長をはじめ、空知管内の教育関係者約100人が参加。公開授業や講演会を通...

(2023-11-13) 全て読む

わが村は美しく運動・景観研修 日常の景色を意識して 帯農高 開発局職員が講義

【帯広発】開発局等による「わが村は美しく―北海道」運動・景観研修が6日、帯広農業高校(佐藤裕二校長)で開かれた。農業土木工学科1年生39人が受講し、道内および管内における景観の美しさを再認...

【帯広発】開発局等による「わが村は美しく―北海道」運動・景観研修が6日、帯広農業高校(佐藤裕二校長)で開かれた。農業土木工学科1年生39人が受講し、道内および管内における景観の美しさを再認...

(2023-11-10) 全て読む

札幌稲雲高 40周年記念講演会 夢実現へ自立型人間に 原田教育研究所社長招き

札幌稲雲高校(坂本浩哉校長)は10月30日、開校40周年記念講演会を行った。放送局が制作した「学校の歩み」を振り返る動画を上映し、㈱原田教育研究所の原田隆史社長が「夢を実現する方法~自立し...

札幌稲雲高校(坂本浩哉校長)は10月30日、開校40周年記念講演会を行った。放送局が制作した「学校の歩み」を振り返る動画を上映し、㈱原田教育研究所の原田隆史社長が「夢を実現する方法~自立し...

(2023-11-10) 全て読む

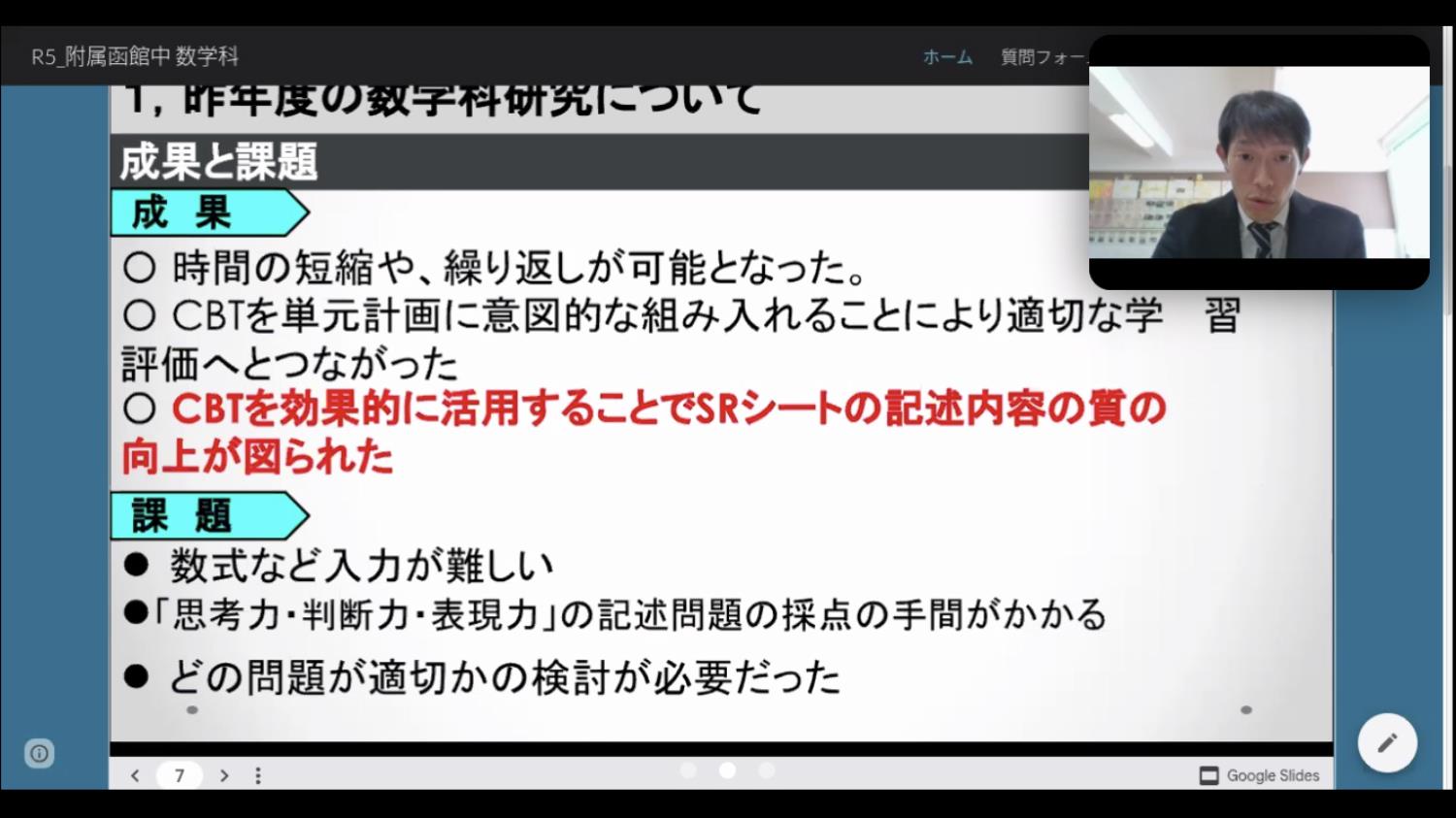

学習履歴で学び改善へ 道教大附属函館中が研究大会

【函館発】道教育大学附属函館中学校(中村吉秀校長)は2日、教育研究大会をオンライン開催した。研究主題「1人1台端末環境下における指導と評価の一体化~学習履歴の利活用による学びの改善」のもと...

【函館発】道教育大学附属函館中学校(中村吉秀校長)は2日、教育研究大会をオンライン開催した。研究主題「1人1台端末環境下における指導と評価の一体化~学習履歴の利活用による学びの改善」のもと...

(2023-11-10) 全て読む

稚内高創立100周年記念式典 歴史を紡ぎ輝く学校に 地域の発展へ挑戦続けて

【稚内発】創立100周年を迎えた稚内高校(矢橋佳之校長)の記念式典が4日、稚内市総合文化センターで挙行された。全校生徒や同窓生ら約850人が出席。先人が紡いできた歴史を振り返るとともに、同...

【稚内発】創立100周年を迎えた稚内高校(矢橋佳之校長)の記念式典が4日、稚内市総合文化センターで挙行された。全校生徒や同窓生ら約850人が出席。先人が紡いできた歴史を振り返るとともに、同...

(2023-11-09) 全て読む

小樽未来創造高 工事現場見学会 建設業の雰囲気体感 トンネル工事や車庫新築等

【小樽発】小樽未来創造高校(松田圭右校長)の全日制・建設システム科1年生30人と定時制・建築コースの4卒生・3卒生の4人は10月中旬の2日間、工事現場見学会に参加した。開発局小樽開発建設部...(2023-11-09) 全て読む