【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№53小学校理科編③北海道小学校理科研究会(永田明宏会長)理科授業における深い学び(伝えたい!授業づくり 2019-01-25付)

この記事を全文読むには、ログインする必要があります。

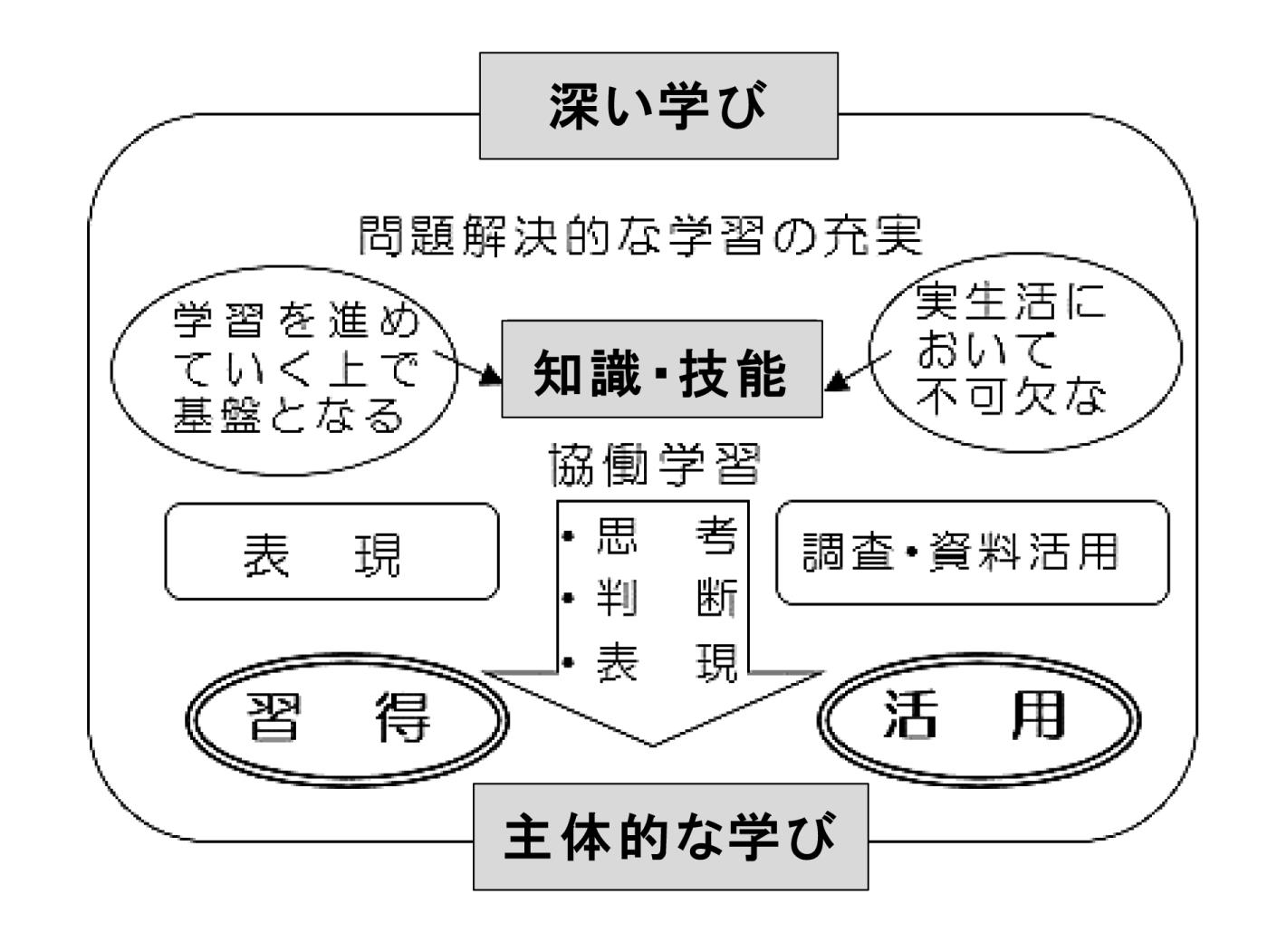

◆問い続ける楽しみや喜び見いだす子にポイント1 単元全体で深い学びを考える 新学習指導要領において、全ての教科・領域において目指す資質・能力が整理された。とりわけ理科では、問題を科学的に解決...(伝えたい!授業づくり 2019-01-25付)

その他の記事( 伝えたい!授業づくり)

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№58小学校家庭科編②北海道小学校家庭科教育連盟(石澤優子会長)新しい家庭科~実践編~主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善

◆学びと生活つなぐ授業づくりを 今回の改訂では、家庭科の特質に応じた物事を捉える見方・考え方を働かせながら資質・能力の育成を目指すこととしている。「生活の営みに係る見方・考え方を働かせ」とは...

◆学びと生活つなぐ授業づくりを 今回の改訂では、家庭科の特質に応じた物事を捉える見方・考え方を働かせながら資質・能力の育成を目指すこととしている。「生活の営みに係る見方・考え方を働かせ」とは...

(2019-02-06) 全て読む

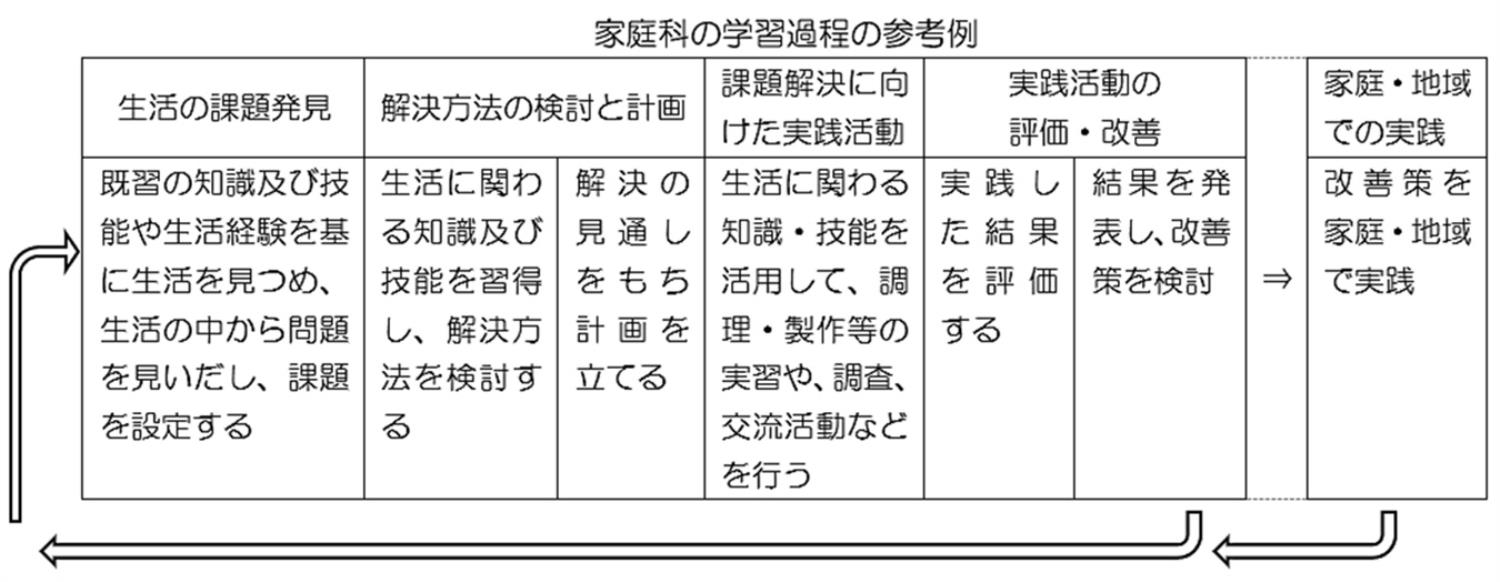

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】No.57小学校家庭科編①北海道小学校家庭科教育連盟(石澤優子会長)新しい家庭科~新学習指導要領から

◆よりよく工夫し生きて働く力を【小学校家庭科の目標と改善点】 小学校家庭科では、「生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、生活をよりよくしようと...

◆よりよく工夫し生きて働く力を【小学校家庭科の目標と改善点】 小学校家庭科では、「生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、生活をよりよくしようと...

(2019-02-04) 全て読む

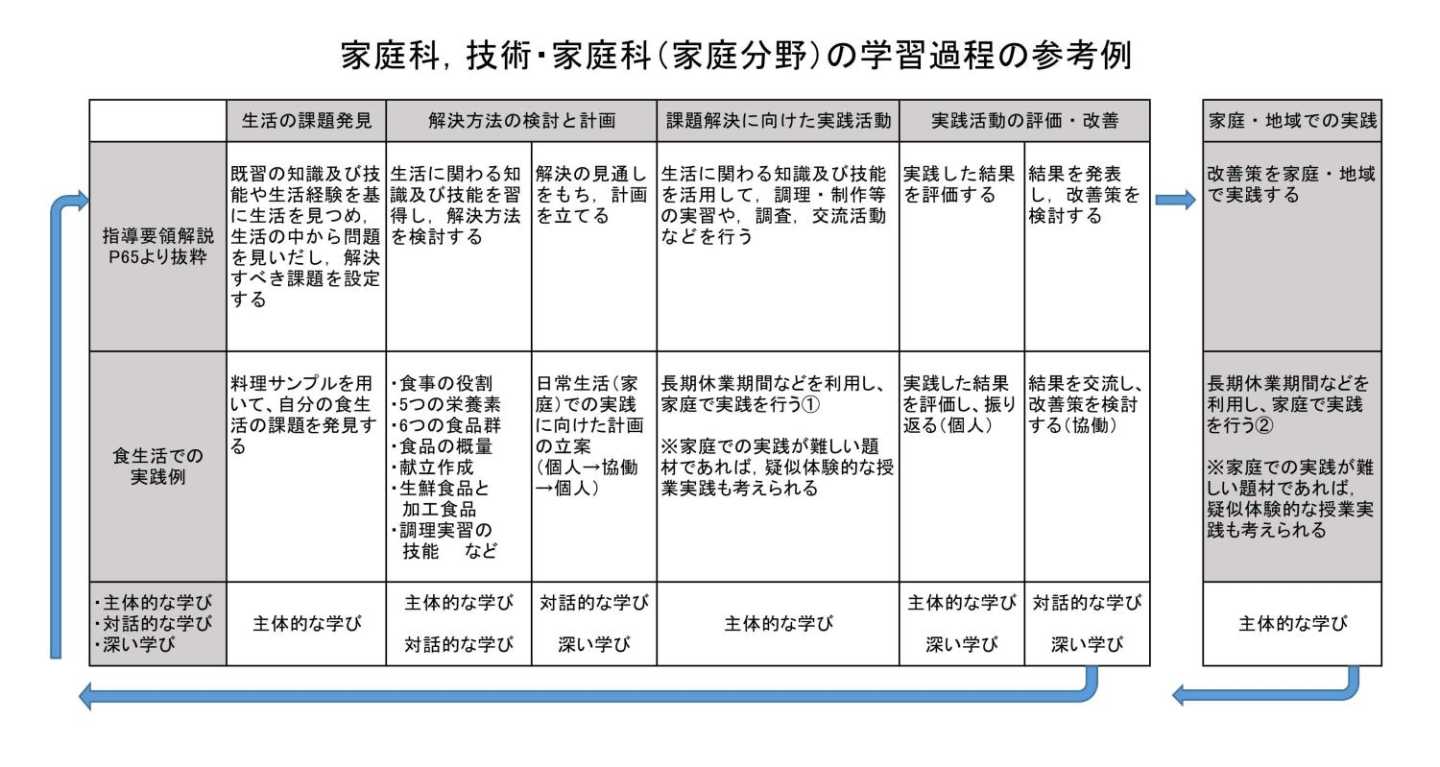

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】No.56中学校技術・家庭科編家庭分野 北海道技術・家庭科教育研究会(岩本正美会長)新学習指導要領実施に向けた実践計画

◆見方・考え方働かせ他者と意見交流を 平成29年3月に新学習指導要領が告示され、同年7月に中学校学習指導要領解説技術・家庭編(以下、解説【技術・家庭編】)も発行された。 新たに加わる内容もあ...

◆見方・考え方働かせ他者と意見交流を 平成29年3月に新学習指導要領が告示され、同年7月に中学校学習指導要領解説技術・家庭編(以下、解説【技術・家庭編】)も発行された。 新たに加わる内容もあ...

(2019-02-01) 全て読む

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№55中学校技術・家庭科編技術分野 北海道技術・家庭科教育研究会(岩本正美会長)発表と交流の充実を図る授業づくり

◆安心して発言・発表できる環境づくりを 2030年の社会と子供たちの未来像として、対話や議論を通じて、自分の考えを根拠とともに伝え、他者の考えを理解し、自分の考えを広げ深めたり、集団として...

◆安心して発言・発表できる環境づくりを 2030年の社会と子供たちの未来像として、対話や議論を通じて、自分の考えを根拠とともに伝え、他者の考えを理解し、自分の考えを広げ深めたり、集団として...

(2019-01-30) 全て読む

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№54小学校理科編④北海道小学校理科研究会(永田明宏会長)子どもの見通しと問題解決の活動

◆事実認識や情意、解決方法を明らかに 理科における子どもの活動の中心は、言うまでもなく観察、実験である。理科の目標に示されている通り、「自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをも...

◆事実認識や情意、解決方法を明らかに 理科における子どもの活動の中心は、言うまでもなく観察、実験である。理科の目標に示されている通り、「自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをも...

(2019-01-28) 全て読む

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№52小学校理科編②北海道小学校理科研究会(永田明宏会長)理科学習における対話的な学び

◆子ども自ら対話を求める姿を引き出す 新学習指導要領において、育成を目指す資質・能力が明確化された。ここでは、「対話的な学び」という視点から理科の授業を見つめ直し、具体的な授業改善の方向を探...

◆子ども自ら対話を求める姿を引き出す 新学習指導要領において、育成を目指す資質・能力が明確化された。ここでは、「対話的な学び」という視点から理科の授業を見つめ直し、具体的な授業改善の方向を探...

(2019-01-23) 全て読む

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№51小学校理科編①北海道小学校理科研究会(永田明宏会長)理科学習における主体的な学び

◆事象と向き合い、働きかけ続ける子に 新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が重視されている。では、どのような子どもの姿が主体的に学ぶ姿なのだろうか。また、そ...

◆事象と向き合い、働きかけ続ける子に 新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が重視されている。では、どのような子どもの姿が主体的に学ぶ姿なのだろうか。また、そ...

(2019-01-21) 全て読む

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№50生活科編②北海道生活科研究会(山本豊会長)生活科の原点に立ち戻った教師のかかわるポイント

◆一人ひとりの成長の可視化を図る 生活科が誕生して30年余り。本研究会も生活科の黎明期から研究を重ねてきた。ここでは、新学習指導要領の改正点も意識しながら、もう一度生活科の原点に立ち戻って...

◆一人ひとりの成長の可視化を図る 生活科が誕生して30年余り。本研究会も生活科の黎明期から研究を重ねてきた。ここでは、新学習指導要領の改正点も意識しながら、もう一度生活科の原点に立ち戻って...

(2019-01-18) 全て読む

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№49生活科編①北海道生活科研究会(山本豊会長)生活科における「つながり」を意識したカリキュラム編成

◆〝ときめく出合い〟から校種間連携へ◎幼保小の連携を図るために 本研究会では、視点を三つ設定している。一つ目の視点である「ときめく出合い」を柱にし、幼保小の校種間連携づくりの在り方について提...

◆〝ときめく出合い〟から校種間連携へ◎幼保小の連携を図るために 本研究会では、視点を三つ設定している。一つ目の視点である「ときめく出合い」を柱にし、幼保小の校種間連携づくりの在り方について提...

(2019-01-16) 全て読む

【伝えたい!授業づくりの基礎・基本Ⅱ】№48小学校編 北海道社会科教育研究会(吉井惠洋会長)小学校における主体的に社会に参画できる資質・能力の育成

◆仲間・個人の学びの足跡を視覚化させる1 はじめに 本研究会では、21世紀の社会を、「国際化社会」「情報化社会」などと想定してきた。現在、社会のシステムそのものが大きな変革を迎えている。そん...

◆仲間・個人の学びの足跡を視覚化させる1 はじめに 本研究会では、21世紀の社会を、「国際化社会」「情報化社会」などと想定してきた。現在、社会のシステムそのものが大きな変革を迎えている。そん...

(2019-01-11) 全て読む